三菱自工労組のご紹介

- HOME >

- 三菱自工労組のご紹介

「三菱自動車工業労働組合」の

概要をご説明します。

三菱自動車工業労働組合は組合員とその家族の会社生活・余暇生活・社会生活をサポートする取り組みを行っている団体です。

このページでは三菱自動車工業労働組合(通称:三菱自工労組)の組織概要についてご紹介します。

中央執行委員長 藤川 裕之よりご挨拶

日頃は、三菱自動車工業労働組合の諸活動に対しまして、ご理解・ご協力を賜り心より感謝申し上げます。2024年10月より第55期を迎え、一言ごあいさつ申し上げます。

日頃は、三菱自動車工業労働組合の諸活動に対しまして、ご理解・ご協力を賜り心より感謝申し上げます。2024年10月より第55期を迎え、一言ごあいさつ申し上げます。

第54期(2023年10月~2024年9月)を振り返ると、まず1つ目に「自然」の驚異を感じた1年となりました。

1月1日に発生しました能登半島地震、全国的に連続した夏の猛暑日、台風、豪雨による洪水、土砂崩れなど、非常に大きな災害が多数発生しました。あらためて災害により、お亡くなりになられた方へのご冥福をお祈りするとともに、被災された方に対しまして心よりお見舞い申し上げます。台風や豪雨は天気予報や雨雲レーダーなどの情報により心構えや対策ができますが、それでも河川氾濫や土砂崩れなどの前には人間は無力ですし、さらに地震だけは本当にいつどこで起こるか分かりません。それらに対して私たちができることは「備え」です。是非今一度、皆さんお住まいの地域のハザードマップを把握し避難場所や防災グッズなど「備え」を十分に実施しておきましょう。

2つ目は、自動車業界の「不正」についてです。

2024年の6月頃に同業数社が国交省から「認証不正」として指摘を受けました。当社については同様の不正がないことを国交省に報告済みです。これに安心して対岸の火事と思うのではなく、身を引き締めなおすことが肝要と思います。当社は過去に「リコール隠し問題」「燃費不正」などの不祥事を起こし、「社会」「三菱グループ企業」「お客様」からの信頼や信用は失墜し、そして多くの大切な仲間が当社を去るという事態に陥りました。絶対にそのような過ちを繰り返してはいけません。

会社が不正に対する防止強化策など継続的に取り組んでおり、労働組合としても不正が起きないようカウンターパートとして尽力します。

「不正」は勝手に起こることはなく、そこには必ず「人」が関わっています。業務の進め方やその方法などに対して一人ひとりが考え行動し、少しでも疑問があれば声を上げること、それが不正を防ぐことだと考えます。職場でその兆候に気づいたならば上司に、もしくは労働組合に声を届けてください。自分たちの会社は自分たちで守りましょう。

最後に、時代の変化とともに柔軟な対応が求められるなか、労働組合もその潮流に乗り遅れることなく、活動を前進させる必要があります。そのような時だからこそ、「労働組合の活動が本当に今の内容で良いのか?」「今の時代に合ってないのでは?」「あたりまえにやっていることが本当に正しいのか?」など、今一度、一つひとつの活動や取り組みに対して意義や意味などをしっかり「考え」、そして必要に応じて「変える」、これらをしっかり実践することで組合活動の前進をはかっていく所存です。

第55期も、皆さんとともに組合活動も会社も盛り上げていきたいと思います!引き続き、よろしくお願いします。

綱領

1.われわれは、民主主義のもと、繁栄と社会正義を求め、労働権尊重の諸施策をかため、 労働者の社会的地位と、国民生活向上のため、明るい福祉国家の実現を期す。

1.われわれは、外部からの支配介入を排し、組合の自主的、民主的運営をはかるとともに 個人の人格と自由を守り、人間性を尊重しつつ、健全で強固なる組織の拡大、発展を期す。

1.われわれは、明日への前進のため、友愛と信義を旗印に、強固な団結により、労働条件の維持、 向上の実現を期す。

1.われわれは、われわれの生活向上が、産業の健全にして民主的発展にささえられていることを認識し、組合員の総意と知性を結集して、経営の健全化をはかり日本産業の民主化と発展を期す。

1.われわれは、法治国家の一員として、議会制民主主義を尊重するとともに、議会政治を通じて、 われわれの目的と合致する政党と任務を分担し、民主社会主義社会の実現を期す。

綱領の解説

- 綱領とは?

- 綱領とは:労働組合の活動範囲、進むべき方向など基本的考え方を定めたものです。

1.私たちは、自分たちの権利はみずから守るという姿勢を堅持しながら、社会的地位の向上と、より豊かな福祉国家をめざしていきます。

1.私たちの活動は、組合員一人ひとりの自由と人間性を尊重し、みんなの総意をもって決めていきます。決して外部から支配されたり、影響を受けることのないよう自主的に、かつ健全な活動を通じて仲間たちとの結束を強化していきます。

1.仲間とは友情と信頼でしっかり結ばれ、一人はみんなのために、みんなは一人のために、お互い助けあいながら明るい未来に向かって前進していきます。

1.私たちは、仕事を通じて社会に貢献し、みんなの総意をもって経営に参画し、企業の発展と日本産業の繁栄に尽くしていきます。

1.自由にして平等な日本憲法のもとで、民主主義を守り、私たちの目的と一致し、働く者を代表する政党を通じより民主的な社会の実現に努めていきます。

沿革

昭和43年2月、三菱重工社は資本自由化をひかえ、自動車部門強化のため、自動車部門の分離独立の宣言を行い、同年6月いすゞ自動車などとの業務提携、さらには昭和44年5月の米国クライスラー社との合弁会社設立に関する覚書調印の発表と、自動車事業本部の設置など、約2か年間にめまぐるしい動きをみせてきました。

組合は、この問題の組合員に対する影響の大きさを十分考慮し、そのつど会社に事態の真相とその背景について説明を求め、昭和43年6月第6回中央委員会で、自動車事業対策検討委員会を設置し、三菱の自動車事業のあり方について慎重に検討を進め、大会において基本的な態度を審議することを確認しました。

こうした経過の中から、昭和44年8月の第6回定期大会で、自動車部門の分離・合弁は、次の理由から妥当との大綱方針を確認しました。

- 自動車会社として経営戦略に専念できる体制の確立。

- 事業所中心の運営から、経営組織の一元化ができる。

- 職制の末端にいたるまで、自動車屋としての意識確立。

- 上記により、開発、生産、販売まで社の体質強化が可能。

- クライスラー社との合弁計画も、前記4項目の理由から適切な処置である

また、組合の組織対策として以下の方針を確認しました。

- 会社が分離独立すれば組合組織も分離する。

- 分離の目標時期は昭和45年9月とする。

- 運動の基本姿勢は、すでに確認されている運動方針を両組織が受け継ぎ、引き続き同盟に加盟する。

- 分離後の組織機構は、基本的には現行体制を踏襲し、細部事項は関係部会で検討する。

昭和45年3月会社は、かねてからの計画である三菱自工社を昭和45年6月1日から発足させたい旨正式に提案してきましたので、組合は、第6回定期大会で決定した基本方針にてらし、さらに詳細な検討を加え、昭和45年5月第15回臨時中央委員会を開催してこれを満場一致決定し、同年6月1日、三菱自工社は発足しました。

その後組合は、すでに確認された「会社が分離すれば組合も分離する」という1企業1組合の原則にのっとり、7月1日、三菱自工労組発足準備委員会を設置し、諸準備を取り進め、8月18日~19日、三菱重工労組第7回臨時大会で組織分離を決定し、引き続き8月20日~21日三菱自工労組発足大会を開催、9月1日に発足しました。

三菱自販労組との組織統合

昭和59年10月1日から三菱自工・自販社が組織統合されるという新しい事態となりました。

以前より工・販の労働組合は、三菱自動車事業として企業基盤の確立のために早急に工・販一体化の施策が必要であると会社に対して意見反映を行うとともに、組合の組織統合のための検討機関を設置し、前向きな検討を行っていました。

その後、第46回中央委員会(昭和59年5月23日)において「三菱自動車販売労働組合との組織統合に係る件」として上程し、工・販労組の組織構成、組合員数、運営実態、自販労組が自工労組本社支部(現在の東京支部)と同一地区で活動を展開していること、会社職制が自工本社にあることなどから、自工労組本社支部(現在の東京支部)と三菱自販労組とを統合し、三菱自工労組の新生支部として第15期(昭和59年10月1日)より活動を展開することを満場一致で決定しました。

組織図

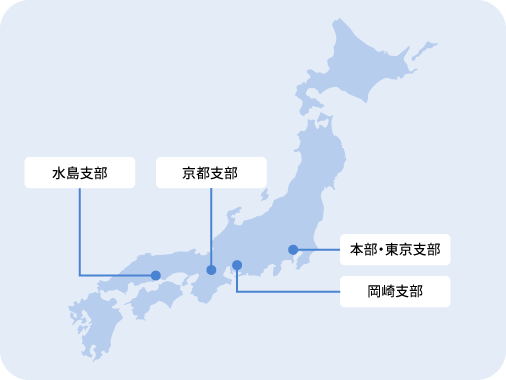

三菱自動車工業労働組合は本部と4支部で構成されている組織です。

2024年12月1日現在

| 組合員数 | |

|---|---|

| 東京支部 | 1,283人 |

| 岡崎支部 | 6,468人 |

| 京都支部 | 1,600人 |

| 水島支部 | 3,400人 |

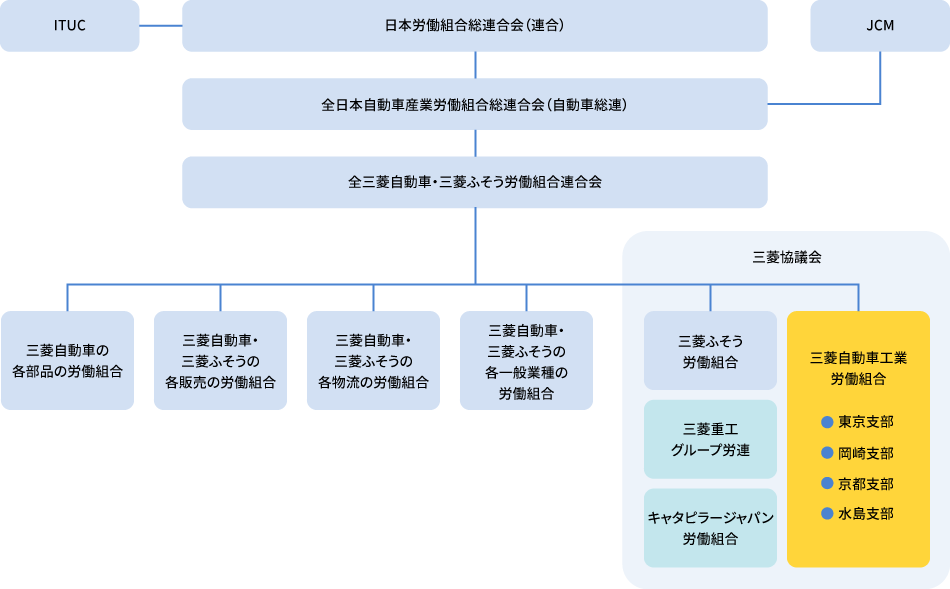

上部団体・関係団体について

| 組合員数 | |

|---|---|

| 日本労働組合総連合会(連合) | 70,000,000人 |

| 全日本自動車産業労働組合連合会(自動車総連) | 784,000人 |

| 全三菱自動車・三菱ふそう労働組合連合会 | 35,000人 |

| 三菱自動車工業労働組合 | 12,751人 |

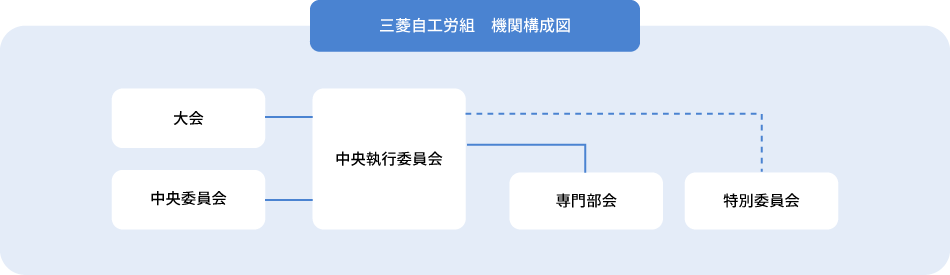

機関および会議について

専門部について

総務組織部

- より一体感のある組織をめざし、内部組織強化に向けたサポートならびに活動の活性化に取り組んでいます。

- 各種教育活動を実施し、職場の活性化に向けた組合員の人材育成に努めます。

- 組合員の生活を守り、より高めていく政策の実現に向けた組織強化活動や要請活動に上部団体と連携して取り組んでいます。

- 組合員の相互扶助を目的とした共済により、慶弔共済金などを支給しています。

労働対策部

- 賃金改善、年間一時金の獲得など、生活基盤の維持・向上に向けて取り組んでいます。

- 各職場における現状の課題を把握し、解決に向けて取り組んでいます。

- 「安全はすべてに優先する」との考え方を基本に、健康で安心して働ける職場環境づくりに向けて取り組んでいます。

- 総労働時間短縮に向けて適正な労務管理の徹底と年次有給休暇の取得向上に取り組んでいます。